Trachtenträgerinnen und Trachtenträger bei der Eröffnung des 65. Bundesschwabenball (Foto: Stadt Gerlingen)

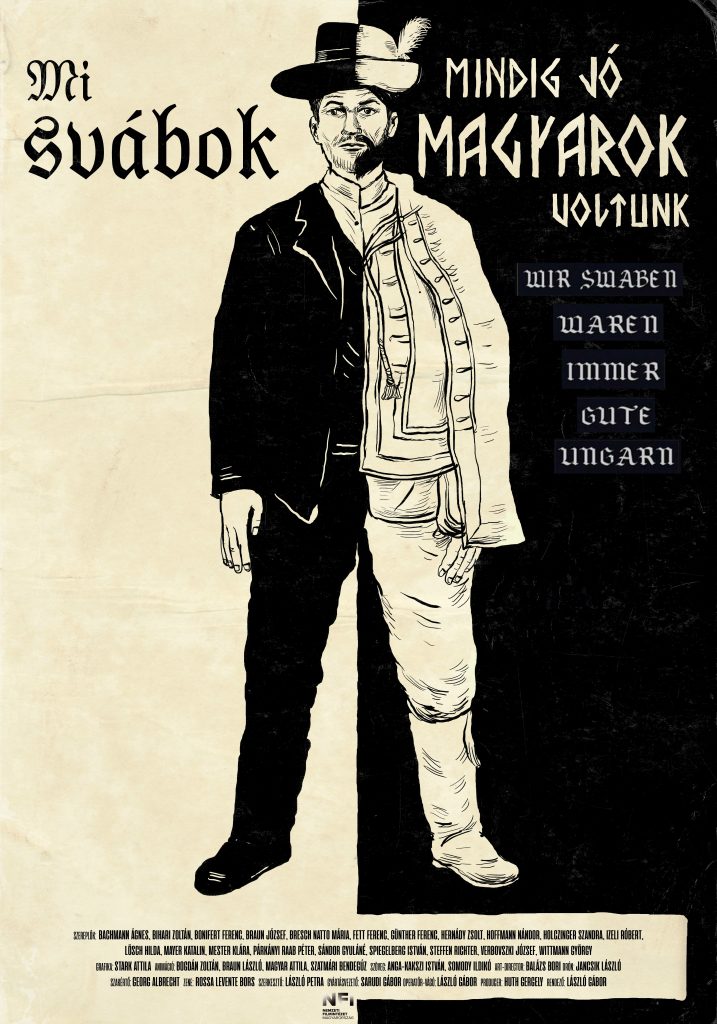

65. Bundesschwabenball in der Patenstadt der Landsmannschaft

Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Abstinenz konnte Gerlingens Bürgermeister Dirk Oestringer etwa 400 Gäste – darunter zahlreiche Ehrengäste aus dem In- und Ausland, aus Deutschland und Ungarn – in einer vollbesetzten Stadthalle begrüßen.

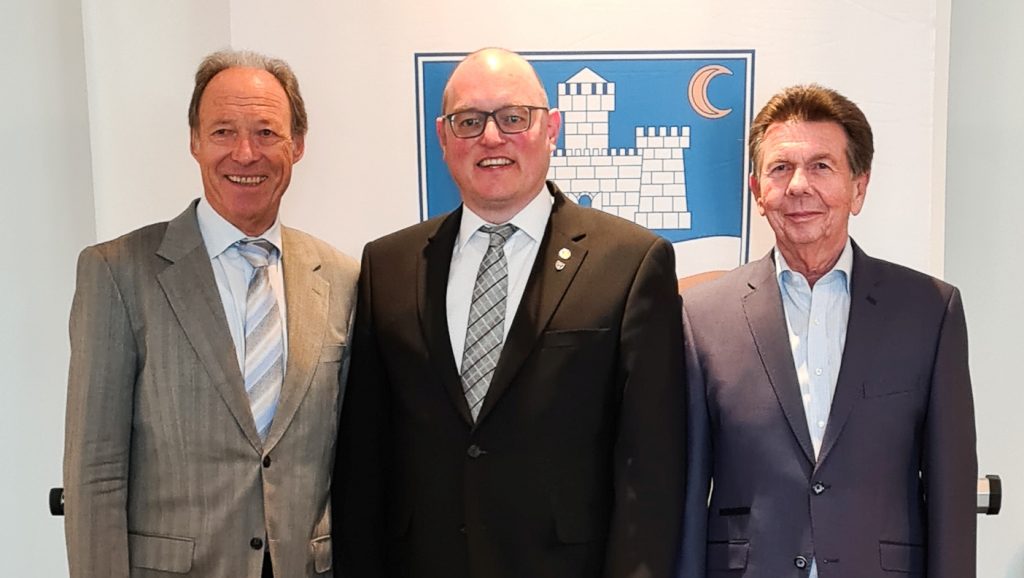

Besonders erfreut zeigte sich Oestringer darüber, dass Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zu seinem Wort stand und – nachdem er schon 2020 und 2021 als Ehrengast eingeladen war – im dritten Anlauf die Festrede anlässlich des Schwabenballs hielt.

Minister Strobl zusammen mit den beiden Gastgebern Joschi Ament und Dirk Oestringer (Foto: Köber)

Als höchsten Repräsentanten von Ungarn konnte Oestringer den ungarischen Generalkonsul in Stuttgart, Dr. András Izsák, begrüßen. Auch die Landesvorsitzende der LdU in Ungarn, Frau Ibolya Hock-Englender, zählte zu den besonderen Ehrengästen, die – wie József Michl, Bürgermeister von Gerlingens Partnerstadt Tata – die weite Anreise aus Ungarn auf sich genommen hatte.

Es sollte sich aber lohnen, denn nach der Eröffnung des 65. Bundesschwabenballs durch den Bundesvorsitzenden Joschi Ament und der Festansprache des Ehrengastes Minister Thomas Strobl konnte die Landsmannschaft ein reichhaltiges kulturelles Programm präsentieren.

Minister Strobl beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Gerlingen (Foto: Stadt Gerlingen)

Neben einer hochkarätigen Trachtenvorstellung mit weit über 100 Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern wusste die Tanzgruppe aus Pußtawam ebenso zu begeistern wie der gemischte Chor aus Pußtawam und das Ungarndeutsche Folkloreensemble aus Wernau.

Nach dem offiziellen Programm lud die Johann´s Kapelle aus Waschludt bis nach Mitternacht zum Tanzen ein und konnte dabei auch so manchen Musikwunsch erfüllen.

Die beiden Gastgeber – Dirk Oestringer für die Patenstadt Gerlingen und Joschi Ament für die Patenkinder der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn – waren sich am Ende einig, dass dieser überaus gelungene Neustart der langen Tradition der Schwabenbälle nach der Pandemie „Lust auf mehr“ mache.