30. Landesgala der Ungarndeutschen in Budapest

Am 10. Januar 2026 fand im Budapester Kongresszentrum die 30. Landesgala der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen anlässlich des Tages der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen statt. Die Jubiläumsgala bot einen würdigen Rahmen, um das reiche kulturelle Erbe der Ungarndeutschen zu feiern und zugleich den Blick auf Verantwortung und Zukunft zu richten.

Musikalische und tänzerische Beiträge von Chören, Bläser- und Akkordeonensembles, Kinder- und Jugendtanzgruppen sowie der Deutschen Bühne Ungarn zeigten eindrucksvoll die Lebendigkeit ungarndeutscher Kultur in all ihren Generationen.

In ihren Ansprachen betonten Ibolya Hock-Englender, Vorsitzende der Landesselbstverwaltung, und Dr. Elisabeth Sándor-Szalay, ehemalige stellvertretende Ombudsfrau für Nationalitätenrechte, die Bedeutung von Zusammenhalt, Traditionspflege, Jugendbeteiligung und politischer Verantwortung – insbesondere im Hinblick auf das Wahljahr 2026.

Ein zentraler Programmpunkt war die Verleihung bedeutender Auszeichnungen: Der Valeria-Koch-Preis würdigte das außergewöhnliche Engagement junger Menschen für Sprache, Kultur und Gemeinschaft. Mit dem Otto-Heinek-Preis wurden herausragende wissenschaftliche Arbeiten zu ungarndeutschen Themen geehrt. Die Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum ging an Persönlichkeiten, die sich über Jahrzehnte hinweg in besonderer Weise um die Gemeinschaft verdient gemacht haben.

Die 30. Landesgala machte deutlich: Das Ungarndeutschtum lebt von Engagement, kultureller Vielfalt und dem bewussten Weitertragen des Erbes – getragen von allen Generationen.

30. LANDESGALA AM TAG DER UNGARNDEUTSCHEN SELBSTVERWALTUNGEN

Die Landesgala 2026 der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen fand am 10. Januar anlässlich des Tages der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Kongresszentrum zu Budapest statt. Es war eine große Freude, gemeinsam einen besonderen Anlass zu begehen und die kulturelle Vielfalt sowie das reiche Erbe der Ungarndeutschen zu feiern.

Bei der Veranstaltung begrüßte Ibolya Hock-Englender, Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, die anwesenden Gäste. Sie betonte, dass die Stärke der Gemeinschaft im bewussten Zusammenhalt, in der Achtung vor der Vergangenheit und in der verantwortungsvollen Gestaltung der Zukunft liege. Hervor hob sie, dass die Strategie der LdU auf der Bewahrung der Traditionen, deren zeitgemäßer Weiterführung sowie auf der aktiven Ansprache der jungen Generationen beruhe. Zugleich wies sie darauf hin, dass die kommende Zeit der ungarndeutschen Gemeinschaft eine besondere Verantwortung auferlege: Angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen seien eine aktive Beteiligung und die Stärkung der Wählerregistrierung unerlässlich. Wie sie formulierte, werde die Zukunft der Gemeinschaft nicht durch die Entscheidungen anderer bestimmt, sondern durch die eigene Verantwortung: „Denken wir alle daran – gerade in den Gedenkjahren der Vertreibung und Verschleppung – wofür unsere Vorfahren gelitten haben: für ihr Deutschsein! Das Mindeste ist, dass wir uns dafür einsetzen! Das schulden wir ihnen!

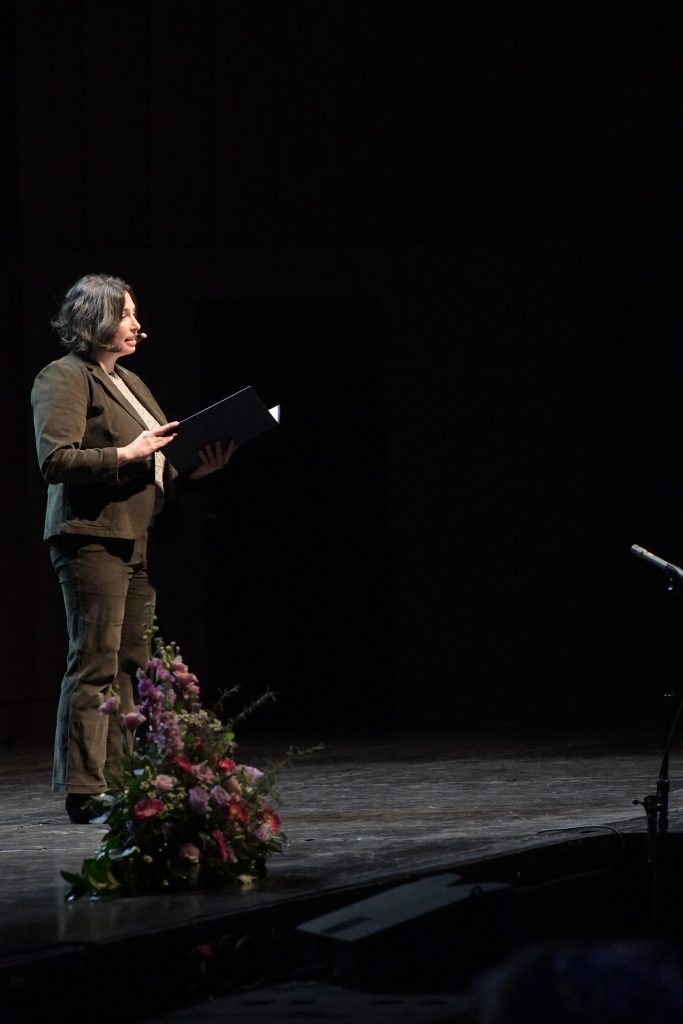

Dr. Elisabeth Sándor-Szalay, die kürzlich aus dem Amt geschiedene stellvertretende Ombudsfrau für Nationalitätenrechte, brachte in ihrer Festansprache ihren Dank gegenüber der ungarndeutschen Gemeinschaft für die jahrzehntelange, konsequente und wertschaffende Arbeit zum Ausdruck, mit der sie die nationalitätenrechtlichen Rahmenbedingungen mit lebendigem Inhalt füllt. Sie betonte, dass die Stärke der Ungarndeutschen in der generationenübergreifenden Solidarität, im Dialog sowie in jener Offenheit liege, mit der sie Traditionspflege und moderne Kommunikationsformen einander ergänzend einsetzen. Zugleich wies sie darauf hin, dass in einer von Krisen und Unsicherheiten geprägten Welt der Respekt vor kultureller Vielfalt, die Zusammenarbeit zwischen den Nationalitätengemeinschaften sowie die Einbindung junger Menschen in gemeinschaftsrelevante Entscheidungsprozesse besonders an Bedeutung gewinnen. Hervor hob sie, dass das Jahr 2026 – als Jahr der Parlamentswahlen – von entscheidender Bedeutung für die ungarndeutsche Gemeinschaft sei, und äußerte ihre Überzeugung, dass die Sicherung der parlamentarischen Vertretung auch weiterhin von zentraler Bedeutung für die Zukunft der Gemeinschaft sei.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Kammerchores „Schöner Gesang“ des Garay-János-Gymnasiums in Seksard. Der Chor wurde im Herbst 2014 auf Initiative der Musikpädagogin und Meisterlehrerin Judit Naszladi gegründet und ist der erste deutsche Nationalitätenchor der Schule. Heute vereint das Ensemble 26 engagierte Mitglieder, die sich mit großer Hingabe der Pflege des ungarndeutschen Liedguts widmen. Begleitet wurden sie von István Pecze am Akkordeon. Zu hören waren ungarndeutsche Volkslieder, darunter „Heimat, ach Heimat“, „Wenn morgens früh die Sonn’ aufgeht“ und „Schwarzbraun ist die Haselnuss“. Die Solopartien übernahmen Lilla Takács und Lilla Weisz, die musikalische Leitung lag bei Judit Naszladi.

Ein besonders feierlicher Moment des Nachmittags war die Verleihung des Valeria-Koch-Preises. Diese Auszeichnung ist jungen Menschen gewidmet, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für die Pflege und Weitergabe der ungarndeutschen Kultur einsetzen. Der Preis trägt den Namen einer herausragenden Persönlichkeit der ungarndeutschen Literatur und würdigt Mittelschülerinnen, Mittelschüler sowie Studierende, die Verantwortung für die Zukunft der Gemeinschaft übernehmen. Die Preise wurden von Theresia Szauter, der Vorsitzenden des Bildungsausschusses, und Erich Richolm, dem Vorsitzenden des Jugendausschusses der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, überreicht.

Mit dem Valeria-Koch-Preis wurde einerseits Kira Hergert ausgezeichnet.

Kira Hergert ist in einer ungarndeutschen Familie aufgewachsen. Die deutsche Sprache war schon immer Teil ihres Lebens, denn ihre Familie sprach mit ihr entweder im Dialekt oder auf Hochdeutsch, so konnte sie schon als Kleinkind fließend Deutsch sprechen.

In der Grundschule besuchte sie eine deutsche einsprachige Klasse. Später, als sie schon an Wettbewerben teilnehmen konnte, ließ sie keine Möglichkeit aus, um zu zeigen, wie gern sie die deutsche Sprache benutzt. Auch in der Mundart zeigte sie ihr Können und nahm öfters an Rezitationswettbewerben teil. Sie ist der Meinung, dass einen Dialekt zu verstehen und auch zu sprechen ein großes Privileg ist, Teil ihrer Kultur. Sie sagt, dass es sie stolz macht, in der Volkstracht ihrer Urgroßmutter vor die Jury zu treten und war über den fünften Platz beim Landeswettbewerb 2025 sehr erfreut.

Seit drei Jahren ist sie in dem Verein für ungarndeutsche Kinder tätig, durch den sie deutschsprachige Lager und andere Programme für Kinder und Jugendliche anbieten.

Besonders gern engagiert sie sich für die Bewahrung der ungarndeutschen Traditionen, wozu das Camp jedes Jahr einen guten Schauplatz bietet.

Zur Pflege der Traditionen gehört ihres Erachtens auch die Bewahrung des Liedgutes, deshalb ist sie Mitglied im Chor ihrer Schule, des Valeria-Koch-Bildungszentrums. An verschiedenen schulischen und städtischen Programmen tragen sie mit ihren Auftritten dazu bei, dass die ungarndeutschen Volkslieder nicht in Vergessenheit geraten.

Sie nahm vor einigen Jahren an einer internationalen Jugendbegegnung in Frankfurt teil. Da hatte sie die Möglichkeit, andere Jugendliche aus ganz Europa kennenzulernen, durch sie erfuhr sie viel darüber, wie die deutsche Minderheit in anderen Ländern ihre Sprache, ihre Traditionen pflegt und bewahrt. Das gab ihr nochmal neuen Schwung und seit vergangenem Jahr ist sie Mitglied der GJU von Wemend, wo ihr Vater auch schon als Jugendlicher tätig war.

Sie wirkt bei Veranstaltungen ihres Wohnortes Mischlen/Kozármisleny auch mit, so zum Beispiel bei der Einweihung des Denkmals zum Gedenken an die Ansiedlung oder bei der Kranzniederlegung zu Pfingsten.

Ihr Ziel ist es, das Ungarndeutschtum in so vielen Bereichen wie möglich zu vertreten und damit die Bräuche ihrer Ahnen zu bewahren.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Ludovika Franziska Pencz-Amrein.

Ludovika Franziska Pencz-Amrein ist in einer ungarndeutschen Familie aufgewachsen, lebt mit ihren Eltern und ihrer Schwester in Nadasch, in der Branau. Ihre Muttersprache ist Deutsch, diese sprechen sie innerhalb der Familie, Ungarisch hat sie von Verwandten und im Kindergarten gelernt.

Besonders wichtig ist für sie der Einfluss ihrer Großmutter mütterlicherseits, durch die sie nicht nur die Mundart, sondern auch örtliche Sprichwörter und Redewendungen kennen lernte.

Nach dem Besuch des Kindergartens in ihrem Heimatdorf besuchte sie in der Grundschule eine deutschsprachige Klasse. Ihre schulischen Leistungen waren in jedem Jahr ausgezeichnet, sie nimmt auch erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teil, u.a. für Deutsch als Nationalitätensprache und Volkskunde.

Seit 2015 ist sie Mitglied im Chor ihrer Schule, des Valeria-Koch-Bildungszentrums, mit dem sie diverse Veranstaltungen mitgestalten, z.B. die deutschsprachige Messe, das Nationalitätenfest und das Wunderbar Festival in Fünfkirchen.

In der Theater-AG der Schule engagiert sie sich ebenfalls, nahm mit ihr bereits zweimal am Theatertreffen ungarndeutscher Gymnasien an der Deutschen Bühne in Seksard teil. Sie rezitiert gerne bei Schulveranstaltungen und spielte die Hauptrolle in dem Hörspiel „Der Prinz und die Rose“, das auf Valeria Kochs Werk basiert. Auch im Dokumentarfilm „Ein Franke lernt Polka“ wirkte sie mit.

Auch bei ungarndeutschen Programmen ihres Heimatortes ist sie tätig: sie spielte die Hauptrolle in einem von Ildikó Frank inszenierten Theaterstück, ist Mitglied im Chor „Heilige Margarethe von Schottland“, mit dem sie bei den Messen auf Deutsch singen und während der Fastenzeit Passionsspiele auf Deutsch aufführen.

Sie engagiert sich auch in dem Verein Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher, wodurch sie die Möglichkeit hat, ungarndeutsche Siedlungen des Landes kennenzulernen.

Nach dem Abitur möchte sie einen Studienplatz im Bereich Internationale Beziehungen erwerben. Sie hält es für wichtig, mehr über die Geschichte ihrer Volksgruppe zu erfahren und ist der Meinung, dass nicht nur die Angehörigen der deutschen Nationalität in Ungarn, sondern auch die Mehrheitsbevölkerung und die in Deutschland lebenden Deutschen mehr über uns wissen sollten.

Der Valeria-Koch-Preis ging auch an Barbara Werner.

Barbara Werner ist Gymnasiastin im 12. Jahrgang. Schon von klein auf hat sie sich sowohl durch ihre schulischen Leistungen als auch durch ihr Engagement im Gemeinschaftsleben bemüht, aktiv zur Pflege der ungarndeutschen Traditionen sowie zur Bewahrung der sprachlichen und kulturellen Werte dieser beizutragen.

Seit ihrer Geburt spricht ihr Vater ausschließlich Deutsch mit ihr, so ist sie zweisprachig aufgewachsen.

Seit ihrer Kindergartenzeit tanzt sie ungarndeutsche Volkstänze, ist auch Mitglied im Chor der Schule. Bei den Chorbewertungen in Seksard erzielte der Chor stets hervorragende Ergebnisse mit seinem Repertoire an deutschen Liedern. Mehrmals begleiteten sie die deutschen Messen in Fünfkirchen.

Bei den monatlichen deutschsprachigen Messen im Dom zu Fünfkirchen wirkt sie in der Regel beim Vorlesen der Fürbitten, gelegentlich aber auch einer der Lesungen mit.

Darüber hinaus ist sie seit 2023 Jugendleiterin des Vereins VUK („Verein für ungarndeutsche Kinder“). Sie nimmt regelmäßig an Veranstaltungen wie die Strategietagung und die Jugendleiterbildung teil.

Zur Unterstützung des Vereins beteiligte sie sich an einer Schulung in Deutschland, wobei sie neue Methoden und Spiele kennen lernte, mit denen sie die Vereinsaktivitäten künftig noch abwechslungsreicher gestalten kann.

2024 hat sie das Stipendium der Selbstverwaltung von Fünfkirchen für die im Nationalitätenbereich tätigen Schüler und Studenten und das staatliche Stipendium für Nationalitätenschüler erworben.

Sie nimmt auch an den Landeswettbewerben für Deutsch und Volkskunde teil. Ihren größten Erfolg erzielte sie 2025: Sowohl in Deutsch als Muttersprache, als auch in Deutsch als Fremdsprache erreichte sie im Landesentscheid den 6. Platz.

Nach dem Abitur möchte sie Wirtschaftswissenschaften studieren.

Auch in der Zukunft plant sie, sich weiterhin engagiert dafür einzusetzen, dass die deutsche Sprache und Kultur in Ungarn erhalten bleiben, dass sich immer mehr Menschen zu ihren Wurzeln und ihrer Herkunft offen bekennen. Sie wird in Zukunft danach streben, ihren Kindern ihre „Vatersprache”, also Deutsch weiterzugeben.

Ein weiterer Programmpunkt widmete sich dem sprachlichen Erbe der Ungarndeutschen. Die Mundarten, ein wertvoller Bestandteil der kulturellen Identität, standen im Mittelpunkt des Rezitationswettbewerbs der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Die besten Beiträge aus den fünf Dialektkategorien wurden zur Gala eingeladen. Lilla Gyarmati aus Werischwar trug Kinderreime aus Werischwar vor, gefolgt von Klaudia Ripszám aus Großnarad mit der Erzählung „Der heilige Ladislaus“. Den Abschluss bildete Júlia Krein aus Band mit „Kschichten vom Ajdehnl“. Die musikalische Begleitung übernahm Adam Weisz.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde der Otto-Heinek-Preis verliehen, mit dem junge Forscherinnen und Forscher unter 40 Jahren für herausragende wissenschaftliche Arbeiten zu ungarndeutschen Themen ausgezeichnet werden. Die feierliche Übergabe erfolgte durch Olivia Schubert, die stellvertretende Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen.

Mit dem Otto-Heinek-Preis wurde Dr. Viktoria Muka ausgezeichnet.

„Identitätspolitische Kontinuitäten bei den Deutschen aus Ungarn in der «neuen Heimat» – Der Fronleichnams-Blumenteppich als Alleinstellungsmerkmal von Budaörs“ – diesen Titel trägt die Dissertationsarbeit von Dr. Viktoria Muka, die sie 2025 mit der Bewertung summa cum laude verteidigt hat.

Im Zentrum der Arbeit steht die identitätspolitische Instrumentalisierung der zum katholischen Hochfest Fronleichnam gelegten Blumenteppiche in Wudersch in Ungarn sowie der Blumenteppiche der Wuderscher Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland.

Das Interesse an Budaörs und den vertriebenen Deutschen aus Ungarn von Dr. Muka reicht bis in ihre Kindheit zurück. Sie schreibt in der Einleitung zu ihrer Dissertation darüber, wie sie als Kind Familienbesuche aus Deutschland bei ihrer Großmutter erlebt hat, deren Aufenthalt in Ungarn immer mit einem Besuch in der „alten Heimat“, Budaörs, verbunden war.

Daraus entwickelte sich für sie ein ausgeprägtes Interesse, nicht nur für ihre eigene Familiengeschichte, sondern auch allgemein für die Geschichte der Deutschen in und aus Ungarn. Das beeinflusste auch ihre Schulwahl. Nach dem Abitur am Deutschen Nationalitätengymnasium in Budapest folgte das Bachelorstudium am Institut für Germanistik an der Eötvös-Lóránd-Universität in Budapest, mit der Fachrichtung Deutsch als Minderheitensprache in Ungarn, dann das Promotionsstudium an der Andrássy-Universität Budapest, Teilprogramm Mitteleuropäische Geschichte.

Einen wichtigen Impuls für ihre Dissertation erhielt Dr. Viktoria Muka während ihres Forschungsaufenthaltes am Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg, wo sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Tradition des Blumenteppichs von den Vertriebenen aus Budaörs auch nach 1946 in ihrer „neuen Heimat“ fortgeführt wurde. Dies eröffnete neue Perspektiven für ihre Arbeit.

Ebenfalls geehrt wurde Dr. Viktoria Nagy.

„Analyse der sprachlichen Kompetenzmessungen aus der Perspektive der deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn“ heißt der Titel der Dissertationsarbeit von Dr. Viktoria Nagy. Sie behandelt in ihr ein für das ungarndeutsche Schulwesen hochaktuelles und interdisziplinär relevantes Thema der Linguistik. Durch die Untersuchung von dreizehn ungarndeutschen Bildungseinrichtungen und die Analyse einer breiten Datenbasis leistet sie einen innovativen Beitrag zur Qualitätssicherung im ungarndeutschen Bildungswesen. Die Dissertation wurde mit summa cum laude bewertet.

Hervorzuheben ist des Weiteren ihre kontinuierliche wissenschaftliche Leistung: Dr. Nagy hat bereits mehrere wissenschaftliche Beiträge in ungarischen und ausländischen Fachzeitschriften und Konferenzbänden veröffentlicht.

Sie nahm im Laufe ihres Doktorstudiums an zahlreichen aus- und inländischen wissenschaftlichen Tagungen teil, unter anderem bereits zweimal an der Otto-Heinek-Tagung.

Neben ihrer Forschungsarbeit hat Dr. Nagy umfassende Lehrtätigkeiten an der Eötvös-Lóránd-Universität übernommen, darunter Sprachkurse für internationale Studierende sowie sprachpädagogische und linguistische Seminare für angehende Lehrkräfte im Bereich Deutsch als Fremd- und Minderheitensprache.

Ihr Engagement für die deutsche Nationalität zeigt sich auch in ihrer Mitarbeit an der Erstellung des Wörterbuchs der Ungarndeutschen Mundarten, an dessen Redaktion Dr. Nagy ebenfalls beteiligt ist.

Sie setzt sich seit vielen Jahren aktiv für die Belange der ungarndeutschen Gemeinschaft ein. Als Mitglied der Vollversammlung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen engagiert sie sich in der Strategie-Arbeitsgruppe Jugend und setzt sich für die politische wie kulturelle Interessenvertretung der jungen Generation ein. Damit trägt Dr. Viktoria Nagy entscheidend zur Stärkung der Identität und Sichtbarkeit der ungarndeutschen Volksgruppe bei.

Auch Dr. Gabriella Sós erhielt die Auszeichnung.

„Wenn er mein Schwäbisch nicht verstand, musste ich mein Deutsch benutzen“ – Interdisziplinäre Untersuchungen zur saisonalen Pflegemigration ungarndeutscher Frauen aus Südungarn in den deutschen Sprachraum ist der Titel der im Juni 2025 mit Summa cum laude verteidigten Dissertation von Dr. Gabriella Sós.

Der von ihr behandelte Forschungsbereich hat sich erst in den vergangenen 30 Jahren konstituiert und wurde bisher noch nicht ausführlich untersucht.

Dr. Sós führte ihre Forschungen in den Komitaten Branau, Tolnau und Batsch-Kleinkumanien durch und möchte diese in Zukunft auch fortsetzen, denn das von ihr erschlossene Gesamtmaterial lässt durchaus weitere Untersuchungen zu und die aufgezeichneten Interviews tragen weiteres Ausarbeitungspotenzial in sich. Es ist geplant, diese nach weiteren, in der Dissertation nicht aufgeführten Forschungsschwerpunkten zu untersuchen.

Aus Nadasch stammend interessiert sie sich für diverse Themen, die ihren ungarndeutschen Wurzeln entspringen, über die sie sowohl im In- als auch im Ausland mehrere Vorträge und Präsentationen gehalten hat. Als Beispiel sollen hier einige Themen stehen: Vorstellung der Gemeinde Nadasch mit Schwerpunkten Ortsgeschichte und deutsche Volksbräuche; Sakrale Gegenstände und Apokryphe aus Nadasch, Máriakéménd/Ungarn; Volksfrömmigkeit und apokrypher Gebetschatz von Nadasch.

2019 wurde sie mit dem Valeria-Koch-Preis ausgezeichnet.

Ihre Tätigkeiten möchte sie auch im außeruniversitären Bereich fortsetzen. Als Vorsitzende des Kuratoriums „Stiftung Deutsches Institut“ plant sie eine Begegnungsstätte zu Stande zu bringen, deren Ziel ist, den Deutschen in Südungarn einen neuen Standort zu bieten, welcher als Museum, Archiv und Begegnungsstätte für Nachwuchswissenschaftler und Laien fungiert und die 300jährige Geschichte des Deutschtums der Region der breiten Öffentlichkeit näherbringt.

Das Publikum durfte an diesem Abend ein Ensemble erleben, das mit seinem Klangbild und seiner Spielfreude seit vielen Jahren das musikalische Leben bereicherte: die Akkordeongruppe Bohl. Das Ensemble wurde im Jahr 2000 gegründet. Zunächst hatten die jungen Musiker vor allem bei Veranstaltungen der Deutschen Selbstverwaltung in Bohl mitgewirkt, doch schon bald hatte ihr Weg sie auch auf zahlreiche Bühnen im In- und Ausland geführt. Zur Landesgala vereinte die Gruppe aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler der Bohler Musikschule sowie erwachsene Musiker, die ihre Begeisterung für die Musik gemeinsam teilten. Ein besonderer Schwerpunkt ihres Repertoires lag auf ungarndeutschen Liedern und Musikstücken, die sie mit viel Gefühl und musikalischer Präzision darboten. Der charakteristische Klang der Akkordeons wurde dabei häufig durch Bassklarinette und Schlaginstrumente ergänzt, was dem Gesamtklang zusätzliche Farbe und Tiefe verlieh. Unter der künstlerischen Leitung von Aranka Ladocki erklangen die Stücke „Schönen Schwaben Ost“ von Michael Gász sowie die „Heimat, Heimat Polka“.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung der Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum – die höchste Auszeichnung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Mit ihr wurden Persönlichkeiten geehrt, die sich in herausragender Weise und über viele Jahre hinweg für die ungarndeutsche Gemeinschaft eingesetzt haben. Die Übergabe erfolgte durch die Vorsitzende Ibolya Hock-Englender.

Ausgezeichnet wurde Dr. Elisabeth Sándor-Szalay für ihr jahrzehntelanges Wirken im Bereich des Minderheitenrechts und der kulturellen Selbstverwaltung.

Dr. Elisabeth Sándor-Szalay, aus dem rumänischen Banat stammend, betrachtet die deutsche Sprache und Kultur von ihrer Kindheit an als einen prägenden Faktor ihrer Laufbahn.

Die Mittelschule hat sie in Temeswar absolviert und nach dem Umzug der Familie nach Ungarn hat sie ihr Juristendiplom an der Universität in Fünfkirchen im Jahre 1986 erworben. Noch in diesem Jahr hat sie ihre Tätigkeit am Internationalen Lehrstuhl der Universität begonnen, bis heute unterrichtet sie dort. 1998 hat sie im Thema „Internationaler Rechtsschutz der Minderheiten“ promoviert, 2011 im Thema „Neue Dimensionen im europäischen Grundrechtsschutz“ habilitiert. 2014 erhielt sie den Titel „Universitätsprofessor“.

Sie nahm an zahlreichen Forschungs- und Stipendienprogrammen in Deutschland und Österreich teil, deren Themen Tendenzen des europäischen und ungarischen Minderheitenrechtsschutzes, des Grundrechtssystems der Europäischen Union und der gleichberechtigten Behandlung waren.

Otto Heinek, als Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, hat sie für den Posten des Minderheitenombudsmanns vorgeschlagen, für den sie 2013 auch gewählt worden ist. Ihr Dienst ging 2025 zu Ende.

Zwischen 2013 und 2025 hat sie an die 80 umfassende fachliche Dokumente erlassen. Die meisten dieser Stellungnahmen und Berichte betreffen uns, Ungarndeutsche: über die Lage und Situation der Nationalitätenerziehung und des Nationalitätenunterrichts, über den Betriebsmechanismus der Nationalitätenselbstverwaltungen (Ausübung des Mitentscheidungsrechts, Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Selbstverwaltungen), über Erscheinungsformen der kulturellen Autonomie (Namensgebung, öffentlich-rechtliche Medien, Immatrikulation usw.).

Mehrere der Studien der letzten 12 Jahre trafen auf großen Widerhall: „Über die Kriegsfürsorge der zur Zwangsarbeit Verschleppten und ihrer Angehörigen“, oder über die Wichtigkeit des Auftretens gegen Hassreden und Beleidigungen das Ungarndeutschtum betreffend“, oder die „Bewahrung des kulturellen Wertes des Neufriedhofs in Zsámbék“ um nur einige zu nennen.

Ebenfalls geehrt wurde Elisabeth Simon-Rummel, die das kulturelle Leben ihres Heimatortes Nana/Bakonynána über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat.

Elisabeth Simon-Rummel arbeitet seit ihrer Kindheit ununterbrochen mit Herz und Seele für ihr Heimatdorf Nana. Ihr Wirken zeigt eindrucksvoll, was man mit Willenskraft, harter Arbeit und gemeinschaftlicher Unterstützung innerhalb kurzer Zeit verwirklichen kann.

Im Jahre 1995 wurde die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung von Nana gegründet, in der Simon-Rummel seit Beginn bis 2024 als Vorsitzende tätig war. Auf ihre Initiative hin wurde das Heimatmuseum des Dorfes eröffnet, das mit einer wertvollen und stetig wachsenden Sammlung die Geschichte und Kultur der Ungarndeutschen in Nana bewahrt.

Eine besonders große Rolle spielte sie 1998 bei der Gründung des Traditionspflegevereins und 2001 gründete sie die erste Kulturgruppe des Vereins, den Edelweiß Chor, der mittlerweile zwei CD-s erscheinen ließ. Sie rief weitere Kulturgruppen ins Leben: das „Wasserfall Harmonikaduo und die Sänger“ und die „Hetschal“- Volkstanzgruppe. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes konnte der deutsche Nationalitätenunterricht sowohl in der Schule als auch im Kindergarten eingeführt werden. Unter ihrer Leitung gingen die örtliche Schule und der Kindergarten in die Trägerschaft der Nationalitätenselbstverwaltung über.

Mit aktiver Mitwirkung begleitete Simon- Rummel die Herausgabe zahlreicher Bücher, Rezeptsammlungen und Erinnerungshefte, außerdem initiierte sie die Erstellung von Videodokumentationen, um alte Bräuche auch in digitaler Form für die Nachwelt zu bewahren.

Besonders hervorzuheben ist, dass Simon-Rummel diese Arbeit in einer Region leistete, in der während der kommunistischen Zeit – bedingt durch die Bergbauindustrie – das deutsche Selbstbewusstsein besonders stark unterdrückt wurde. Die Muttersprache verschwand aus dem Alltag, Traditionen gerieten fast in Vergessenheit. Gerade deshalb ist ihr Wirken von unschätzbarem Wert: Sie hat es geschafft, verlorenes Kulturgut zu bewahren, die Erinnerung zu erneuern und den nachfolgenden Generationen ein starkes Fundament deutscher Identität zu vermitteln.

(Wegen Krankheit leider nicht anwesend)

Die Ehrennadel in Gold erhielt auch Udo Pörschke, der sich als Autor, Pädagoge und Kulturschaffender intensiv mit Geschichte und Identität der Ungarndeutschen auseinandergesetzt hat.

Udo Pörschke ist seit 2011 durch seine Tätigkeit eng mit den Anliegen der Ungarndeutschen verbunden. Als Autor schuf er während seiner Zeit in Bonnhard die zwei Werke „Unter dem Buddha-Baum“ und „Verborgene Zeilen aus der Kriegsgefangenschaft“. Beide Werke feierten ihre Premiere in ungarndeutschen Einrichtungen. Zahlreiche Lesungen, Jury-Tätigkeit bei Deutschwettbewerben, Deutschunterricht für Ungarn und Ungarndeutsche standen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit, durch die er die ungarndeutsche Gemeinschaft bereicherte.

Als Deutschlehrer und Experte für das kreative Schreiben hielt Pörschke mehrfach Fachvorträge und Fortbildungen für Lehrkräfte und Studierende, unter anderem im Rahmen der Knabel-Tagung in Bonnhard und für werdende Lehrkräfte und Erzieher/innen für den Nationalitäten-Unterricht an der Hochschule Waitzen/Vác.

Seine größte Leistung für uns Ungarndeutsche und die Deutschen aus Ungarn stellt die filmische Aufarbeitung ungarndeutscher Geschichte, Kultur und aktueller Lebenssituation dar. Er erschuf die Trilogie „Heimatlos“, „Lissi – Portrait einer Ungarndeutschen“ und „Ein Franke lernt Polka“.

Durch die Dokumentation „Heimatlos“, die im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurde, ein Jahr in der ARD-Mediathek zu sehen war und in Deutschland und Ungarn im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen gezeigt wurde, führte und führt Pörschke besonders dem deutschen Publikum erstmals in ganzer Breite die Existenz Deutscher in und aus Ungarn und deren Schicksal vor Augen.

„Lissi – Portrait einer Ungarndeutschen“ wurde für Kurzfilmtage eingereicht und beim ältesten Kurzfilmfestival Bayern für das Finale nominiert.

Auch der Film „Ein Franke lernt Polka“ wurde in Deutschland und in vielen Gemeinden Ungarns gezeigt.

Mit Sicherheit kann behauptet werden, dass Pörschke als Regisseur ungarndeutscher Dokumentationen als wichtiger Mittler ungarndeutscher Kultur gilt. Er leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, die Existenz, die Geschichte und die aktuelle Situation der deutschen Volksgruppe in Ungarn sowohl im Lande als auch in Deutschland bekannter zu machen und dieses Wissen für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Im weiteren Verlauf des Abends wurden zwei junge Sängerinnen vorgestellt: das Semmelknödel Duo. Sára Lőrincz und Lilla Bacsi, Schülerinnen der Grundschule in Ratzpeter, widmeten sich dem Gesang mit großer Begeisterung – sowohl im schulischen Rahmen als auch in ihrer Freizeit. Besonders die Volkslieder lagen ihnen am Herzen. Seit dem Herbst 2024 war Sára zudem Mitglied des Kinderchores der Pannon Philharmoniker in Fünfkirchen. Schon seit der ersten Klasse standen die beiden Mädchen gemeinsam auf der Bühne und präsentierten ihr Können bei schulischen und örtlichen Veranstaltungen. Mit viel Engagement und musikalischem Feingefühl vertraten sie ihre Schule regelmäßig bei verschiedenen Wettbewerben und kulturellen Anlässen. Bei der Gala erklangen von ihnen ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen Liedern: „In einem kleinen Städtchen“, „Ich geh’ so gern spazieren“, „Sollt’ ich denn mein jung, frisch Leben“ sowie „Die Julla hat man gern“. Begleitet wurden sie am Akkordeon von Henriett Réger, die den Gesang einfühlsam unterstützte.

Im Anschluss daran durfte das Publikum eine junge Tanzgruppe begrüßen, die mit viel Begeisterung und ausgeprägtem Gemeinschaftsgeist die Traditionen der Ungarndeutschen lebendig hielt: die Valeria-Koch-Kindertanzgruppe. Das Ensemble war im Jahr 2022 gegründet worden und setzte sich überwiegend aus Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse des gleichnamigen ungarndeutschen Bildungszentrums in Fünfkirchen zusammen. Mehrmals pro Woche trafen sich die Kinder, um gemeinsam zu tanzen, zu lernen und ihre Freude an der ungarndeutschen Volkskultur zu teilen. Unter der Leitung von Judit Mausz präsentierten die jungen Tänzerinnen und Tänzer die Choreografie „Weg zum Tanzen“. Musikalisch begleitet wurden sie von Gábor Schulteisz am Akkordeon, Csaba Gergely an der Trompete, Gyula Sáska an der Klarinette sowie István Katreiner am Bass.

In der Pause sorgte im Foyer die Lohr-Kapelle für die musikalische Unterhaltung und trug damit wesentlich zur stimmungsvollen Atmosphäre auch abseits des Saales bei. Die Kapelle war 1996 auf der Insel Tschepele gegründet worden. Ursprünglich hatte sie ungarndeutsche Tanzgruppen musikalisch begleitet, doch schon bald hatte sich daraus ein eigenständiges Ensemble mit einem vielfältigen Repertoire entwickelt. Zum Zeitpunkt der Gala bestand die Kapelle aus 14 Musikern, die sich mit großer Leidenschaft der Pflege der traditionellen ungarndeutschen Blasmusik widmeten. Dank der vielseitigen Besetzung reichte ihr musikalisches Spektrum jedoch weit über dieses Genre hinaus: Neben traditioneller Volksmusik erklangen auch Konzert- und Unterhaltungsmusik, Film- und Schlagermelodien sowie moderne Bearbeitungen. Ihr musikalisches Selbstverständnis brachten die Mitglieder mit dem Satz „Die lebendige Blasmusik hat nichts ihresgleichen.“ treffend zum Ausdruck, und ihr Leitspruch lautete „Scheine Musi machen.“ Geleitet wurde die Kapelle von Miklós Péter Lohr.

Darauf folgte ein besonders eindrucksvoller und nachdenklicher Programmpunkt, der sich einem zentralen Kapitel der ungarndeutschen Geschichte widmete: die Deutsche Bühne Ungarn (DBU). Als einziges professionelles deutschsprachiges Theater des Landes richtete sich die DBU an die deutsche Minderheit, an Deutschlernende sowie an alle, die sich für deutschsprachige Kultur interessierten. Mit ihren Produktionen leistete sie einen bedeutenden Beitrag zur lebendigen Pflege der deutschen Sprache und der Erinnerungskultur in Ungarn.

Gezeigt wurde ein Ausschnitt aus dem aktuellen Projekt des Ensembles mit dem Titel „Gegen das Vergessen“. In dieser szenischen Lesung wurden persönliche Erinnerungen und Zeitzeugnisse zur Vertreibung der Ungarndeutschen verarbeitet – jenem einschneidenden historischen Ereignis, das vor 80 Jahren, am 19. Januar 1946, in Wudersch seinen Anfang genommen hatte. Die Texte erzählten von Verlust, Heimatlosigkeit und Neuanfang und gaben jenen eine Stimme, deren Schicksale nicht in Vergessenheit geraten durften. Die Deutsche Bühne Ungarn präsentierte dieses Format sowohl im Rahmen von Gedenkveranstaltungen als auch als theaterpädagogisches Angebot für Schulen. Die Auszüge aus „Gegen das Vergessen“ wurden in einer Fassung unter der Regie von Verena Koch, nach Texten von Franz Huber, dargeboten; es las Katalin Lotz, musikalisch begleitet von Agnes Wessely.

Im nächsten Programmpunkt wurde die Reise durch das „Erbe der Großeltern“ fortgesetzt und erneut den überlieferten Mundarttexten gewidmet, die von Generation zu Generation weitergegeben worden waren. Diese Texte spiegelten Alltag, Humor und Lebensgefühl der Vorfahren wider und machten die sprachliche Vielfalt der ungarndeutschen Regionen lebendig. Zunächst trug Emma Koczor aus Werischwar das Mundartstück „Wóz wéa ma moang kháucha?“ vor – in einer Bearbeitung von Margit Ziegler-Mirk. Anschließend folgte Léna Kovács aus Tarian mit dem Text „’s Aupfaköd“. Musikalisch begleitet wurden beide Beiträge von Adam Weisz.

Danach wurde ein Ensemble vorgestellt, das eindrucksvoll zeigte, wie lebendig und zukunftsweisend die Bläsertradition weitergetragen wurde: die Blechbläser der Johann-Troll-Stiftung für Musik und Kultur. Das Ensemble bestand aus jungen, hochbegabten Musikern, die sich auf ein Musikstudium vorbereiteten oder bereits an einer Hochschule studierten. Ziel der Stiftung war es, musikalische Talente zu fördern und zugleich die Tradition der ungarndeutschen Blasmusik lebendig zu halten. Mit großer musikalischer Reife, technischer Präzision und spürbarer Leidenschaft präsentierten die jungen Künstler klassische Werke in frischer, zeitgemäßer Interpretation. Ihr Spiel verband jugendliche Energie mit hoher künstlerischer Qualität und machte deutlich, dass die Zukunft der Musik in engagierten jungen Händen lag. Zu hören war die „Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach, dargeboten von Zalán Csizmadia, Demeter Jankó, Szilveszter Károly, Tamás Dániel Toma und Karsa Vanyó.

Als nächstes trat ein Ensemble auf, das mit großer Hingabe und musikalischer Tiefe die Traditionen der ungarndeutschen Chormusik lebendig hielt: der Intermelody Chor aus Surgetin. Der Chor war 1991 gegründet worden und wurde seither von der gemeinsamen Freude am Singen und von der Liebe zur Musik getragen. Ein zentrales Anliegen der Mitglieder bestand darin, überlieferte Volkslieder zu sammeln, zu bewahren und an kommende Generationen weiterzugeben. Regelmäßig gestalteten sie deutschsprachige Gottesdienste sowie festliche Anlässe in ihrer Region mit und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben ihrer Gemeinschaft. Im Mittelpunkt ihres Repertoires – und auch des Potpourris des Abends – standen Lieder, die von Heimat, Erinnerung und Verbundenheit erzählten, Themen, die nichts von ihrer Bedeutung verloren hatten. Geleitet wurde der Chor von Anett Balogh und János Hock.

Zum Abschluss des Programms trat eine Tanzgruppe auf, die seit einem Vierteljahrhundert das kulturelle Leben ihrer Gemeinschaft aktiv mitgestaltet hatte: die Jugendtanzgruppe des Vereins Junger Haraster Schwaben. Die Gruppe feierte unlängst ihr 25-jähriges Bestehen. Hervorgegangen war sie aus den Kindergruppen der damaligen deutschen Selbstverwaltung, und bis heute stand sie für gelebte Gemeinschaft, Begeisterung für den Volkstanz und eine enge Verbundenheit mit den Traditionen der Ungarndeutschen. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer nahmen regelmäßig an Fortbildungen und fachlichen Begegnungen teil und engagierten sich mit großer Leidenschaft im kulturellen Leben von Harast. Zahlreiche Veranstaltungen und Bräuche wurden von ihnen aktiv mitgestaltet und lebendig gehalten. Neben Werken bedeutender ungarndeutscher Choreografen präsentierte die Gruppe auch eigene Sammlungen und Tanzfassungen, die Tradition und persönliche Handschrift miteinander verbanden. Gezeigt wurde die Darbietung „Burschenweihe“, choreografiert von Martha und Josef Csoltói, zur Musik von Andreas Zwick, in einem Arrangement von Sándor Kaszás. Die musikalische Begleitung übernahm die Haraster Dorfmusik.

Quelle (Text und Bilder): Rundbrief der LdU vom 13.01.2026